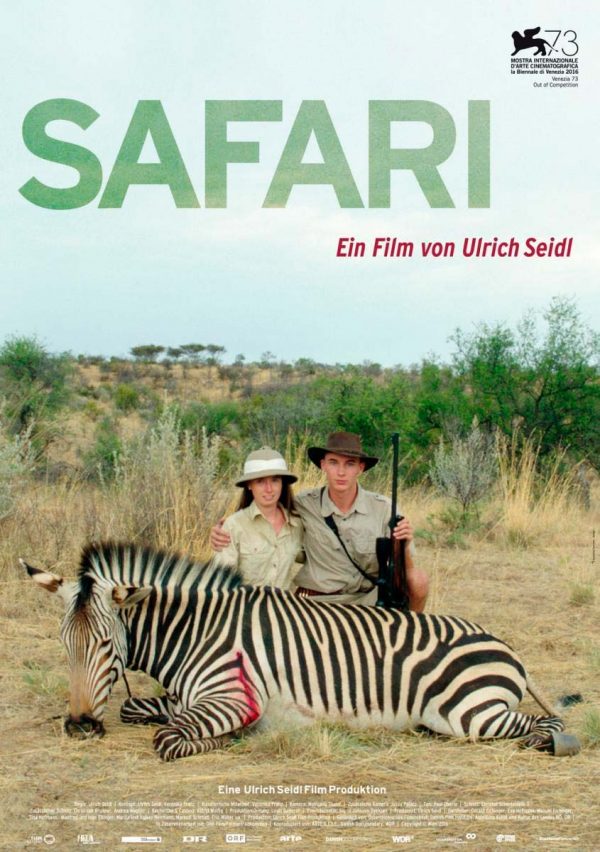

Llega a nuestras pantallas el último documental de austríaco-danés Ulrich Seidl, abanderado de las miserias humanas donde los haya. Estrenada fuera de competición en la pasada Mostra de Venezia, y reestrenada en la 41ª edición del mítico Festival Internacional de Toronto, Safari (Ulrich Seidl, 2016) ha vuelto a sembrar polémica y tertulia, a molestar y levantar ampollas. Y ahora podemos verla en España.

Y si cuando reseñamos el anterior trabajo de Ulrich Seidl En el Sótano (Im Keller (In the Basement). Ulrich Seidl, 2014), servidor no paraban de destacar detalles que nos diferenciaban de todo punto de los austríacos –sobre todo, en el tema de no tener sótano–; lamentablemente, ahora no podemos decir lo mismo. Safari habla de algo que no nos es tan ajeno, que si España ha dado pocos Monstruos de Amstetten, es un país con una larga tradición en hacerle perrerías a los animales.

En Safari, Seidl lleva a cabo un seguimiento a varios turistas austríacos, que en período vacacional y por hobby, se dan a la caza del animal adorable –concretamente, y sobre todo, cebras y jirafas– en un safari por África. A la habitual estructura de historias cruzadas que caracterizan las narraciones del autor, esta vez se añade una fórmula más divulgativa, como si un documental clásico de ciencias naturales se tratara, fragmentando la película por “temas” de investigación. Eso sí, según los modos de Don Ulrich, con su distancia y su asepsia, sin voz en off ni narrador de ningún tipo, pura imagen y testimonio en pos de toda objetividad posible. Todo para pintar un retrato de costumbres, tan humano como horrendo, tan visceral y sincero como miserable y feo. Las historias de Seidl son como colonoscopias realizadas con objetos herrumbrosos en manos de mad doctor con una curiosidad que subvierte el concepto de lo voyeur. El estremecedor relato de Safari, lejos de quedarse atrás, rebasa el listón planteado por el director en anteriores trabajos.

Quien le siga con delectación –porque, a quien no le deleite su cine, no va a tener estómago para seguirlo– se habrá planteado una y mil veces dónde pueden estar los límites de este documentalista, o cuál será el siguiente tema con el que poder revolver, en este mundo de globalización, aburrimiento extremo, infantilización y sorpresa barata. Pues con Safari, Ulrich Seidl vuelve a rebasar, no sólo sus propios posicionamientos éticos –que ya de por sí eran difusos–, si no también los formales. Ya que, sin perder la tónica acostumbrada, con sus recursos narrativos de siempre, como el de la habitual postal o retrato, de cada personaje y sus gadgedts, esta vez Ulrich desengancha la cámara de la cabeza del trípode –igual sin desatornillarle la estafa, es verdad– y cede a la estrepitosa cámara en mano en la mayor parte de metraje del filme, por mor del mejor seguimiento en unas escenas de caza antológicas.

Los que tenemos orígenes rurales, solemos conocer –aunque sea “por encima”– el mundo de la caza, y sabemos distinguir entre quien caza por diversión de manera legal, quien cazar por diversión de manera ilegal, y la “caza necesaria” por cuestiones de descaste y control de las especies. Vamos, que hay una “caza buena”, una “caza mala”, y una “caza peor”. Y luego, todo un mundo de ostentación e innecesaria crueldad en la mayoría de los casos. Ahora bien, el plantel de perturbados, jactanciosos, semianalfabetos y vanidosos garrulos que desfilarán por la película son de auténtico tebeo.

Burgueses adrenalínicos, austríacos y alemanes, confiesan sus barrabasadas, explican sus hábitos de vida y se jactan de sus hazañas de chichinabo mientras se llevan por delante antílopes, impalas y ñuses en los parajes de la bella Namibia. Seidl observa y espera, igual que los cazadores de verdad y con el estómago que le caracteriza –de plomo fundido–, dando rienda suelta a la lengua de sus retratados hasta que el nivel de desfachatez y descaro, sea uno animalista o no, comienza a ofender como poco, herir como mucho, y desesperanzar casi de manera constante.

Tal desazón se convierte en existencialismo, cuando el discurso del filme se adentra por otros lares, más oscuros y deshumanizantes. Una exposición, más sociopolítica, que nace como sutil detalle para ir ganando presencia hasta ocupar el fondo hacia el tercer acto de la película. Hablamos del clasismo racial más colonialista y caciquil.

Una explotación de todo punto geopolítica y racista, que Seidl ya exploró con nauseabundo tino en la desopilante Amor (Paradies: Liebe. 2012), la primera entrega de su trilogía Paraíso, pero aquí resquebraja toda sensibilidad, trayendo a primera plana prácticas que todos asociamos al pasado, o a ficciones con Michael Caine en casaca roja, pero que siguen existiendo de pleno. Oriundos del país, aborígenes, negros en definitiva, acompañan a la caterva de ostrogodos en sus destrozos, empleados en las reservas de animales. Sirven de apoyo, de logística, de pura servidumbre… Se encargan del desangre, el desuello y el despiece, pero no son parte del equipo “deportivamente” hablando; ni siquiera comen las mejores partes del animal. Son auténticos porteadores de novela de Tarzán, pero de hoy día –no les obligan a decir “sí, bwana” de milagro–, hete aquí el verdadero y preocupante trasfondo de la cinta: un atroz neocolonialismo, fruto de un negocio desmoralizado de todo punto, donde no sólo se explotan las reservas más naturales –la fauna– de países enteros.

Quizás el fan más adepto pueda echar en falta una mayor coralidad, con respecto a otros trabajos de Seidl. Los personajes son relativamente pocos –también se entiende–, pero eso no impide que la persistencia y la ausencia de escrúpulos del cineasta hayan dado con puro petróleo una vez más. Las razzias de acecho a las bestias son un puro ejercicio de tensión, suspense sumado a la ya de por sí impertérrita mirada de Seidl. La utilización del tempo y el juego con el tedio, otorgan al ritmo de la película un desasosiego creciente que, repetido puntualmente, regala al espectador la mejor aproximación posible al ritual de la caza, en su sentido más carpetovetónico y pagano.

La mística anodina y asalvajada de esos burgueses asilvestrados tiene momentos de pura fantasía, de hilarante comedia grotesca, que esa que Seidl gusta de dejar en el montaje final. Momentos como el tarantinesco diálogo que sostiene una familia de bien –papá, mamá y e hijos adolescentes–, sobre qué animales deben cazarse y cuáles no, según patrones morales de todo punto ajenos a la objetividad e infantilizados hasta el delirio.

-¡Sí, señorito, me las orino p’a que no me se agrieten! © Ulrich Seidl Film Produktion GmbH

Como es habitual en el cine de Ulrich Seidl, Safari generará en el espectador más preguntas y preocupaciones, que respuestas o soluciones. Chínchese porque la vida es así, y ni siquiera se enteraría de no ser por mentes tan insanamente curiosas como la del austrohúngaro de la camarita.